高齢者対応接遇実務研修

具体的な対応方法を習得できる研修を提供しております!

金融、医療・介護、不動産業界など高齢者等の方々と取引を行う事業者様向け研修サービス

JLSAでは、障害者(認知症の方を含む)や高齢者(以下 高齢者等)の方と取引を行う事業者様向けに、業務の円滑化を目的とした実践型の研修サービスを提供しております。特に、金融機関(地銀、信金、保険会社様)や不動産、病院・介護関係の業界を中心に研修を行っております。

研修では、成年後見制度の概要を理解するとともに、高齢者、認知症の方や障害者の特性を合わせて理解して頂きます。座学の後は、認知症模擬患者役を講師が担当し、実践形式で、適切な対応方法を学んで頂きます。ケーススタディは標準プログラムで行っておりますが、貴社の特性に合わせてカリキュラムを作成し、実施することも可能です。

高齢者等との取引業務を円滑化する! テーマ別研修一覧

研修名:高齢者等の方への適切な接遇とトラブル対応研修【基礎編】

概要

超高齢化社会に突入した今、認知症及び認知症と思しきお客様とのやり取りに関し、年々問題が深刻化している現状にあります。本研修では、業務上、支障・トラブルになっている「高齢者対応」の基本習得と成年後見制度全般に関する知識の習得を行います。本研修では、特に実践形式で現場の事例を踏まえた対処方法を学んで頂きます。

対象者:

中堅管理職から実務担当者

研修プログラム例:

下記の例は、過去に実施したプログラム例です。研修実施の際は、お客様のご要望に応じ、プログラム内容は適宜カスタマイズしてご提供します。

なお、下記プログラムは、研修時間90分~120分程度を想定したものとなっております。

| NO | 実施項目 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 1 | 障害者特性と認知症の理解と対応 | 障害者特性に関して 認知症とは何か、認知症の種類 日常生活に関する問題と対応方法 認知症の方の残存能力を活用した自己決定の尊重と接遇ポイント 認知症の方に掛わる際に知っておくべき重要なポイント |

| 2 | 成年後見人制度の基礎知識 | ○○業界と密接な関わりが成年後見人制度の目的 成年後見人が必要となるポイント(契約・解約等) 任意後見制度と法定後見制度の2種類の違い 介護保険制度との関連性 |

| 3 | 事例 | 業務上で実際に起きている事例を用い、適切な対処方法を学ぶ。 |

| 4 | 質疑応答 | 受講生から現場で困っている問題を質疑応答形式で講師が答える。 ※研修前日までに、受講生に事前アンケートを記入して頂き、研修当日に講師からフィードバックする形でも可 |

研修名:大学認定模擬患者と行う実践ロープレ研修【実践編】

概要

本研修は、認知症及び認知症と思しき方が訪れた時、「成年後見人」と名乗る方が来訪された時など、高齢者等の方々とのやりとりに関した適切な対処法などをロールプレイング形式で習得します。研修では、大学で認定された模擬患者役のスペシャリストが認知症患者になり切り、実務上での対処法を学んで頂きます。

特に高齢者・障害者の気持ちや特性はもちろん、認知症の方への対処法を理解し、適切な接遇を研修を通して学んで頂きます。

※本研修は、【基礎編】受講後の受講をおススメします。

※本研修実施に際し、受講予定者の方に事前アンケートを行い、実際の現場で起きている問題からケーススタディを作成して実施することも可能です。

対象者:

中堅管理職から実務担当者

研修プログラム例:

下記の例は、過去に実施したプログラム例です。業種・業態に合わせ、お客様のご要望やお困りの事例を調査した後、適宜カスタマイズして研修プログラムをご提供します。

なお、下記プログラムは、研修時間90分~120分程度を想定したものとなっております。

| NO | 実施項目 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 1 | ロールプレイングの前に | 障害者や認知症の方との接遇ポイントを理解する |

| 2 | 対処方法 事例1 | 窓口でのやりとりから判断能力に問題があるような気がする・・・ |

| 3 | 対処方法 事例2 | 成年後見人と名乗る人物がやってきた。最初にとるべき行動とその後の対処法 |

| 4 | 対処方法 事例3 | 後見人との実際の取引で発生する「後見に関する登記事項証明書」の正しい読み取り方、確実な対応の仕方 |

| 5 | 対処方法 事例4 | 老後の財産管理等の相談を多く受けるが、どのようなポイントを抑えて説明すれば良いか・・・ |

| 6 | 対処方法 事例5 | 本人やご家族に、成年後見制度の利活用を勧めたいかが・・・ |

研修名:管理職が現場で正しく高齢者対応ができる「実務に活かす成年後見制度」【法律編】

概要

本研修は、管理職の方が現場で成年後見制度を正しく実運用するための「成年後見制度を徹底解釈」するための講座です。研修では、成年後見制度の根幹となる「法定後見制度」と「任意後見制度」を詳しく解説するとともに、同制度の取組みを通じ、業務上のトラブルを未然に防ぐことの重要性をお伝えします。

※本研修は、【基礎編】受講後の受講をおススメします。

対象者:

上級管理職及び中堅管理職

研修プログラム例:

下記の例は、過去に実施したプログラム例です。研修実施の際は、お客様のご要望に応じ、プログラム内容は適宜カスタマイズしてご提供します。

なお、下記プログラムは、研修時間180分程度を想定したものとなっております。

1.法定後見制度に関するプログラム(90分程度)

| NO | 実施項目 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 1 | 後見の3類型 | 判断能力の違いで「後見」、「保佐」、「補助」の3類型がある。 |

| 2 | 後見人の権限と責任 | 後見人の権限と責任を把握することで、窓口でのトラブルを未然に防止する。 |

| 3 | 身上監護と財産管理 | 後見人が果たす身上監護と財産管理の役割を理解する。 |

| 4 | 成年後見制度の必要性 | どういう時に、成年後見制度が必要になるかを理解する。 |

2.任意後見制度に関するプログラム(90分程度)

| NO | 実施項目 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 1 | 任意後見制度の仕組み | 任意後見制度の基本的な仕組みを理解する。 |

| 2 | 任意後見制度の特徴 | 本人の意志で後見人を決められるなど |

| 3 | 任意後見制度の利用方法 | 窓口での将来的トラブルを未然に防ぐため、高齢者に事前に、任意後見の利用を促せるようにする。 |

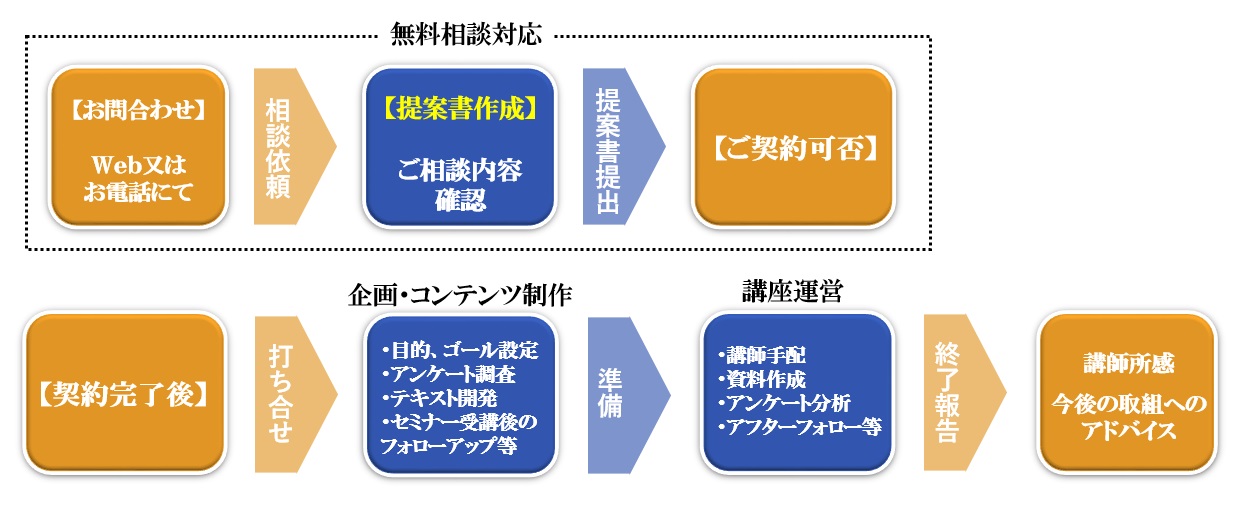

業種別研修サービスをご利用頂く際の流れ

JLSAでは、金融、医療・介護、不動産業界等、日頃より高齢者等の方々と関わる事業者様向けに業界の特性に合わせた研修サービスを提供しております。現場の担当者向け、管理職向けに研修を開催したいというご要望がある場合、まずは遠慮なくご相談頂ければと思います。なお、お問い合わせを頂いてから研修実施に至るまでの大まかな流れを記述しております。ご確認ください。