アルコール依存症とは?

はじめに

みなさんは、アルコール依存症について、どのようなイメージをお持ちでしょうか? 実はアルコール依存症は、多くの偏見や誤解のある疾患と言われており、もしかしたらお持ちのイメージは、正しいものではないかもしれません。ここではアルコール依存症について、そのきっかけになることや発症するまでの段階、その治療で重要になることなどを中心に、本当のアルコール依存症の姿について見ていきます。

1. アルコール依存症とは?

内閣府がアルコール依存症に対する世論調査を2016年に実施しています。その調査結果からは、以下のようなアルコール依存症に対するイメージや、その理解の状況が明らかになっています。

「酒に酔って暴言を吐き、暴力を 振るう」、「昼間から仕事にも行かず、酒を飲んでいる」「本人の意志が弱いだけであり、性格的な問題である」をあげた方の割合が4割を超えています。

一方で、「酒にまつわるウソをつく」では16.6%、「お酒に強い人は、アルコール依存症にはなりにくい」では7.6%という結果だったとのこと。このようなアルコール依存症のイメージは正しいものなのでしょうか?

この調査では、アルコール依存症についての説明について、「知っているものは何か」についても聞いています。

「飲酒をコントロールすることができない精神疾患である」、「飲酒をしていれば、誰もが依存症になる可能性がある」、「アルコール依存症は ゆっくり進行していくため、飲酒をしていても、依存が作られている途中では自分では気付かない」、「断酒を続けることにより、依存症から回復する」について、「知っている」と回答された方は、それぞれ3~4割程度。

「女性の方が短期間で発症する傾向がある」、「一度依存症になると治らない」では2割に満たず、「お酒に強い人ほどなりやすい」にいたっては、知っている方は1割にも満たないという状況でした。

上記のような結果は、何を表しているのでしょう?

「アルコール依存症」という病気や「アルコール依存症者」については、「社会的に偏見や誤解がある」と言われているのですが、それを見事に表した結果であったと言えるのです。

たとえば、「何が正しい情報か?」を明らかにする以前に、それを選択した方の割合を見ただけで、誤解があったり、そもそも知識がなかったりすることがわかります。

また①では「お酒に強い人は、アルコール依存症にはなりにくい」という印象を持たれている方が1割弱おり、②では「お酒に強い人ほどなりやすい」ことをご存知の方が1割弱しかいらっしゃらないという、混乱した結果を見て取れもします。

もちろん、誰もが正確に理解することが難しいのは事実ですが、それでも多くの誤解があったり、あいまいな理解をしていたりしていそうだということを、この調査結果は示しているのです。

アルコール依存症とは、端的に言うなら、「大切にしていた家族、仕事、趣味などよりも飲酒をはるかに優先させる状態」のことです。お酒を飲む量・タイミング・飲む状況を自分ではコントロールできなくなっているため、「飲むのは良くない」とわかっていても、脳に異常が起きているために飲まずにいられないのです。

アルコール依存症の患者数は現在日本国内で80万人以上といわれていますが、その予備軍も含めると約440万人にもなると推定されています。

アルコール依存症を発症するまでの期間は、男性が発症までに20~30年程度かかるのに対し、女性はその半分程度の期間と言われています。つまり、同様の飲酒の仕方をしている場合、女性の方が短期間でアルコール依存症の症状が出てくるということです。

実際、専門治療施設に入院している女性のアルコール依存症の方は、男性に比べて平均で10歳程度若いことが報告されています。

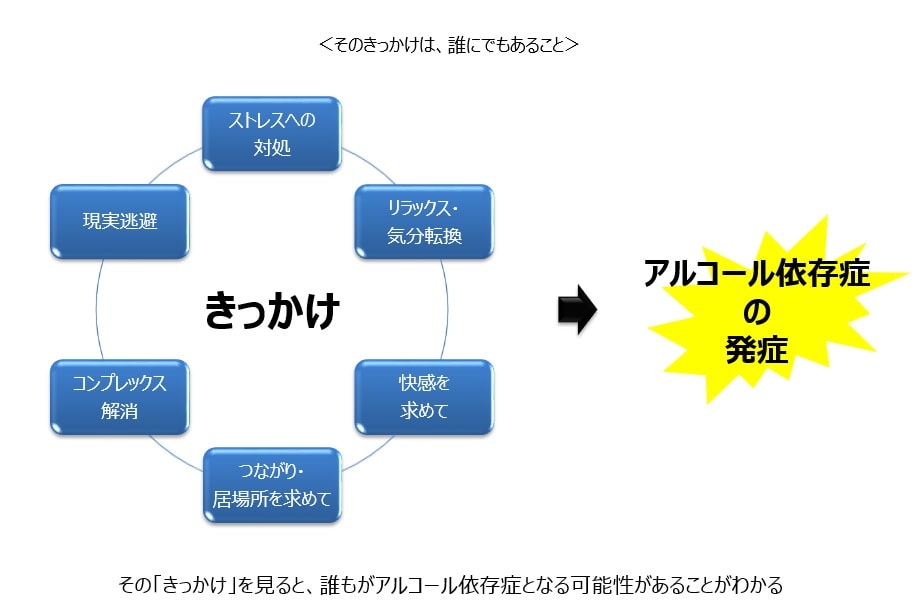

「図-アルコール依存症のきっかけ」

アルコール依存症は飲んだその日に発症することはありません。習慣的に飲酒しているうちに、いつしか進行していく疾患です。そして、アルコール依存症は、実は誰もがなりえるものでもあります。

アルコール依存症を患うきっかけとしては、以下のようなものがあることが、当事者の方々への調査からわかっています。

この結果からは、ご本人の「苦しさを何とか解決しよう」とする「対処方法が飲酒というものだったに過ぎない」こと、そして、それが段階を踏んで徐々に進行した結果としてアルコール依存症を発症してしまうことを、よく表しているのではないでしょうか。

1) ストレスへの対処

例)仕事や夫婦関係のモヤモヤを晴らすため。何かあるたび「夜までの我慢、飲めば大丈夫」と言い聞かせるようになっていった

2) リラックス・気分転換

例)アルコールが、生きる緊張を緩和させてくれた

例)遊ぶものがアルコールしかないか、パチンコしかなかった。アルコールは現金がなくてもツケで飲ませてくれた

3) 快感

例)うまい、酔うと気持ちが良い、違法ではなく合法で快感を得ることができる

4) つながり・居場所

例)人間関係が円滑になると感じられた

例)宴席の賑わいで「自分は一人じゃない」と感じられた

5) コンプレックス解消・自信

例)普段は自己表現がうまくできないが、酒を使うと対人関係がスムーズになる気がした

6) 現実逃避

例)自分の思い通りにならないことを忘れさせてくれた

例)他の病気の苦しさを忘れさせてくれた

いかがでしょうか? 例に出てくるような状況について、あてはまるものがある方は多いのではないでしょうか。このように見てみると、「誰もがなりえる」ということが、決して大げさな話ではないことがわかるのです。

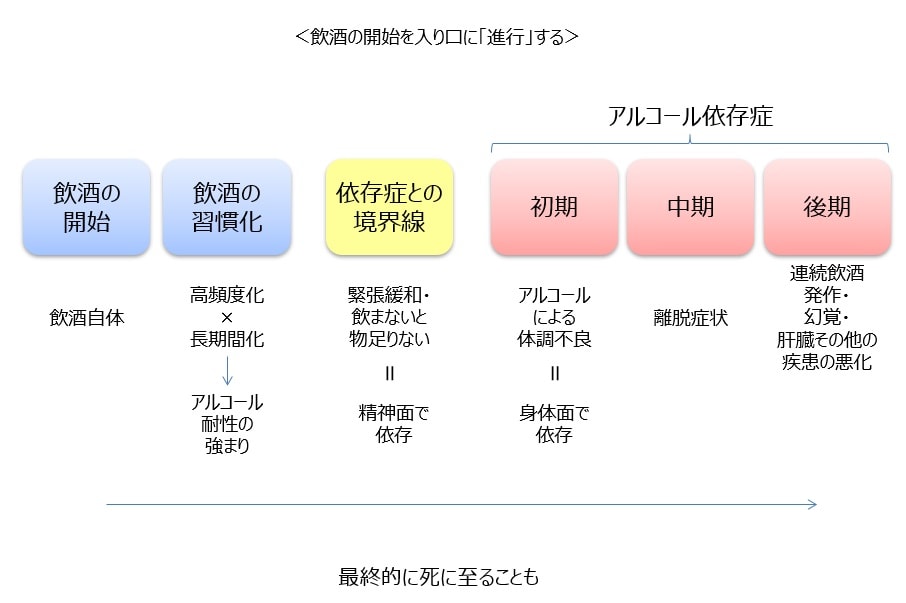

「図-アルコール依存症に至るまでの大まかな流れ」

アルコール依存症に至るまでの大まかな流れを示すと次のようになります。

段階1)飲酒の開始

既に見てきたような何らかの苦しさに対する「ご本人なりの対処法」として、飲酒するようになる段階です。つまり、飲酒自体がアルコール依存症への入り口と言うこともできるということです。

段階2)飲酒の習慣化

機会があるごとに飲酒する状況です。その機会の多さや期間の長さに伴い耐性ができ、酒に強くなり、結果次第に酒量が増えるようになります。

段階3)依存症との境界線

酒に対して精神面での依存傾向があらわれる時期です。

ほとんど毎日飲酒する状態で、酒がないと物足りなさを感じるようになります。緊張をほどくために酒が必要となっていき、量が増え、ほろ酔い程度では飲んだ気がしない状況になります。また飲酒による記憶の欠落が見られるようになり、生活の中で飲むことの優先度が高まっていきます。

段階4)依存症初期

身体面での依存傾向があらわれる時期です。

酒が切れてくると、寝汗・微熱・悪寒・下痢・不眠などの症状が見られるようになりますが、風邪や体調不良と思い込むため、アルコールによる影響であることを自覚しないことが多い時期です。

飲酒が待ちきれず、落ち着かなかったり、イライラしたりします。病気やケガ、遅刻や欠勤、不注意や判断ミス、飲酒運転検挙といった酒が原因の問題が起き始めるのもこの時期で、家族による注意などもあり、節酒を試みる時期とも言われています。

段階5)依存症中期

トラブルが表面化する時期です。

飲酒翌朝の軽い手のふるえや恐怖感など、酒が切れることによってあらわれる離脱症状と呼ばれる症状に対して、迎え酒をするようになります。結果的に、酒が原因の問題がくり返されるようになり、家庭内のトラブルが増加するほか、職場では注意や警告をされるようにもなっていきます。

一方で、飲酒に対する後ろめたさを感じてもいます。それが、攻撃的になるといったことや、飲むためにウソをついたり隠れ飲みをしたりすることにつながります。

段階6)依存症後期

人生が破たんへと向かう時期です。

コントロールしてうまく飲もうとして失敗するほか、食事をきちんととらなくなります。この時期になると、自分を保つために飲まざるをえなくなっているのです。アルコールが切れるとうつ状態や不安に襲われるからです。

連続飲酒発作、幻覚(離脱症状)、肝臓その他の疾患の悪化などが起き、仕事や日常生活が困難になるとともに、社会的信用を失い、最悪の場合は死に至ることになります。

(3) アルコール依存症に見られる症状と問題

このように徐々に進行するアルコール依存症には、次のような症状が見られます。

アルコール依存症になると、本来飲酒してはならないような状況でも生じるような強い飲酒欲求である「飲酒渇望」が見られます。

また、飲み始めたときに思っていたよりも、時間的に長く飲んでしまう、量を多く飲んでしまうといったことが頻繁に認められます。つまり、飲酒行動をコントロールできないのです。これを「コントロール障害」と呼びますが、その典型は連続飲酒です。

コントロール障害の大きな問題は、長期間断酒していたとしても、再飲酒すればコントロールできなくなってしまうことです。よって、アルコール依存症になると、生涯断酒を続けなければならなくなるということになるのです。

離脱症状は、古くは禁断症状と呼ばれていました。一般的に血中アルコールの濃度がゼロになる前からあらわれる症状で、アルコール依存症の程度によって、見られる症状が異なります。

以下は、その程度ごとに主に見られる離脱症状です。

1) 軽~中等症

手のふるえ・特に寝汗を中心とした発汗・心悸亢進・高血圧・嘔気・嘔吐・下痢・体温上昇・悪寒といった自律神経症状

睡眠障害・不安感・うつ状態・イライラ感・落ち着かなさといった精神症状

2) 重症

けいれん発作、一過性の幻聴、意識障害・幻覚

参考:

厚労省 みんなのメンタルヘルス

アルコール依存症

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_alcohol.html

アルコール依存症

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_alcohol.html

内閣府 世論調査

「アルコール依存症に対する意識に関する世論調査」の概要

https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h28/h28-alcoholg.pdf

2. アルコール依存症の診断と治療

アルコール依存症は、ICD-10という診断ガイドラインによれば、次の視点から診断されることになります。

過去1年間に以下の項目のうち3項目以上が同時に1ヶ月以上続いたか、またはくり返しあらわれた場合をアルコール依存症とする

① 飲酒したいという強い欲望、あるいは強迫感がある

② 飲酒の開始、終了、あるいは飲酒量に関して、その行動をコントロールすることが困難である

③ 禁酒あるいは減酒したときに離脱症状が見られる

④ 飲酒を続けていることで、その耐性ができていることの証拠が見られる

⑤ 飲酒にかわる楽しみや興味を無視することに加え、「飲酒せざるをえない時間」や「その効果からの回復に要する時間」が長くなっている

⑥ 明らかに有害な結果が自分の身に起きているにもかかわらず飲酒する

上記のうちに④ついて、少し補足します。「耐性ができている」とは、「飲酒を始めたころには少量のお酒で酔えていたのに、酔った感覚が得られなくなって、徐々にその量が増えていること」を指します。このことが、酒量、飲み時間や場所を問わなくなくことにつながっているということです。

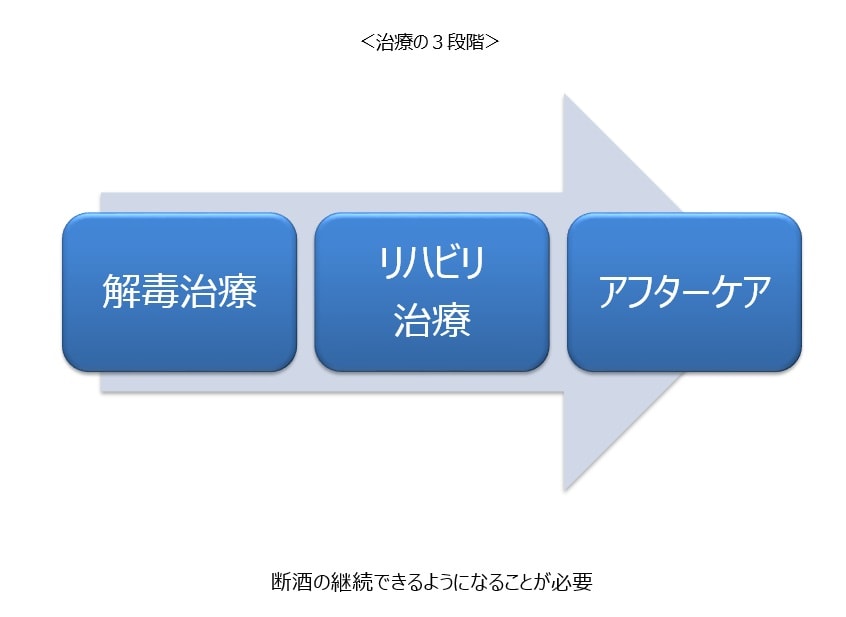

「図-アルコール依存症の治療」

アルコール依存症の治療は、特に入院治療の場合は、次の3段階を踏むことになります。

精神・身体合併症と離脱症状の治療です。

精神・身体合併症とは、いわゆる対症療法のことで、アルコール依存症により起きている心身両面の問題に対する治療を行うものです。離脱症状治療の原則は、薬物でアルコールの肩代わりをさせ、アルコールを減らしていくことです。解毒治療には、通常2~4週間程度かかると言われています。

精神・身体症状が回復してきた後に、断酒に向けての本格的な治療を開始します。

ここでのポイントは、ご本人に飲酒の問題の現実を直視させ、断酒を決意させ、断酒継続のための治療を行うことです。基本的には、個人精神療法、集団精神療法と呼ばれる治療法で、断酒に向けた取り組みが進められることになりますが、合わせて退院後のリハビリ治療を視野に入れた自助グループへの参加なども始めることになります。

また、ご本人やご家族の方に十分な説明をしたうえで抗酒薬の投与が行われます。この治療にかかる期間は2カ月程度です。

リハビリ治療後は、断酒継続を支援することと、再飲酒した際の速やかな治療に主眼が置かれます。アフターケアでは、「病院・クリニックへの通院」「抗酒薬の服用」「自助グループへの参加」が三本柱となると、一般的には言われています。

既に見た通り、アルコール依存症においてはコントロール障害が認められることから、リハビリ治療後は、断酒の継続が非常に大切になります。ただ、世の中はご本人の欲望を刺激するようなものがたくさんあります。冠婚葬祭といったようなものも含め、それを刺激する機会が多いのも事実。

よって、断酒を継続させるには、「今日だけは」「一杯ぐらいなら」とご本人に思わせないことが大切でもあります。つまり、周囲のアルコール依存症に対する正しい理解とサポートが非常に重要だと言えるのです。

厚労省 みんなのメンタルヘルス

アルコール依存症

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_alcohol.html

アルコール依存症

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_alcohol.html

公益財団法人健康・体力づくり事業財団

健康日本21 (15) 自助グループ

http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/kakuron/5_alcohol/alchol_pdf/alchol_40.pdf

最後に

アルコール依存症は、発症するまでの段階を見ても、「飲酒をされる方であれば誰もがなりえるもの」と言うことができますが、社会的に正しく理解されていない、多くの誤解がある精神疾患でもあります。

ただ、いずれにしてもアルコール依存症を患ってしまうと、最悪「死」に至る可能性もあります。アルコール依存症を患う方を「死」に至らせないためには、「生涯の断酒」が必要ですが、誘惑の多い社会の状況を踏まえると、「飲ませないための周囲のサポート」が非常に重要な疾患であるとも言えます。

また、お酒を多少でも飲まれる方は、その入り口には立っているという自覚が必要。ストレスの多い社会環境であることも踏まえ、お酒との適切な向き合い方、適度な距離感が重要であるとも言えるかもしれません。

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。参考までご確認ください。

【関連記事】

依存症は誰もがなり得る ~ネット依存や定年性依存症などの最新動向

https://jlsa-net.jp/sei/izonsyo/

参考:

厚労省 みんなのメンタルヘルス

アルコール依存症

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_alcohol.html

アルコール依存症

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_alcohol.html

内閣府 世論調査

「アルコール依存症に対する意識に関する世論調査」の概要

https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h28/h28-alcoholg.pdf

公益財団法人健康・体力づくり事業財団

健康日本21 (15) 自助グループ

http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/kakuron/5_alcohol/alchol_pdf/alchol_40.pdf

特定非営利活動法人アスク

アルコール依存症とは?

https://www.ask.or.jp/article/alcohol/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%96%A2%E9%80%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8D%E3%81%86/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F

この記事へのコメントはありません。