遠距離介護のポイント

はじめに

遠距離介護のポイントについて。「働くために都市部に住んでいるが、親は地方で生活している」という方はたくさんいらっしゃることでしょう。では、地方で暮らす親に介護が必要になったとしたら、どのように対応するでしょうか?ここでは特に離れて暮らす親に介護が必要になったときの遠距離での介護について、そのポイントとなることなどを中心にまとめています。

1. 親が認知症などで要支援・要介護になったときの選択

「図-同居? 別居? 親が認知症などで介護が必要になったときの選択」

親の介護というものは、「ある日突然、現実になるもの」です。ご自身が一定の年齢になるということは、その親も相応の年齢になっているということ。実際、年を重ねれば重ねるほど、認知症を含め、病気やケガなどをしやすくなるもの。それが原因で介護が必要になる可能性は誰にでもあるということです。

では、「その時」が訪れたとき、どのような選択があるのでしょうか?

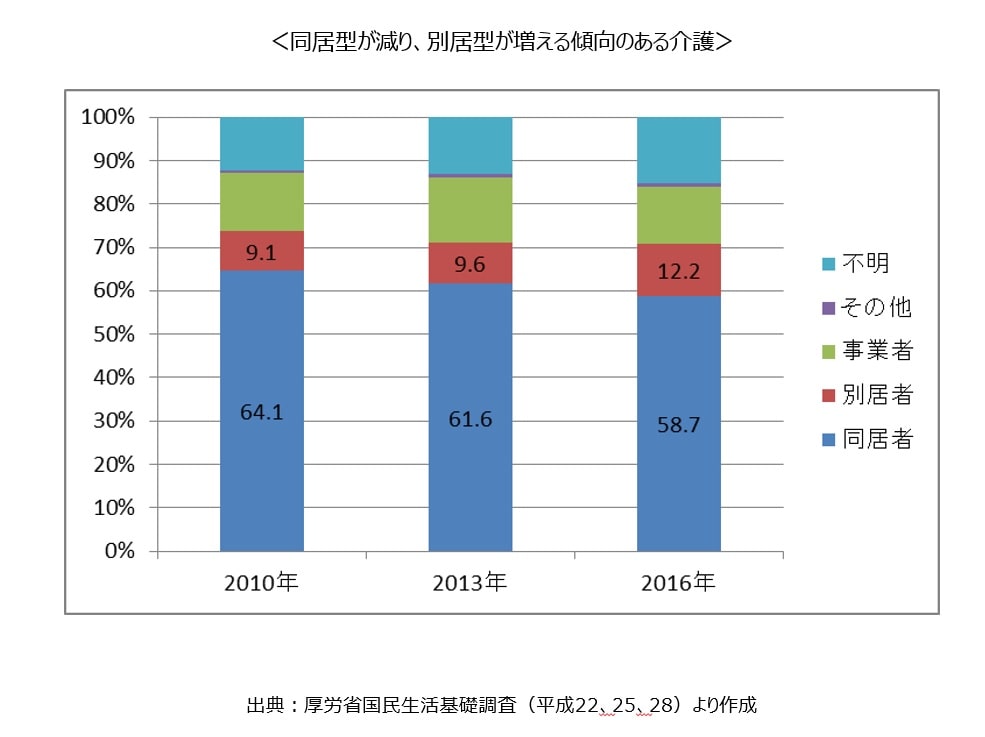

2016年の厚労省の国民生活基礎調査の結果によれば、主な介護者が「同居する家族」の割合は58.7%。もちろんこの中には、夫が妻の、あるいは妻が夫の介護をするケースがある他、元々3世代同居の場合も含まれているでしょう。

しかし、ここで押さえておきたいのは、親に介護が必要になったとき多くの方が考えるのは、「親を自宅か自宅近くの介護施設に呼び寄せるか、自分自身が実家に戻って介護すること」だと推測される点です。

実際筆者も親に介護が必要になったときに真っ先に考えたことでしたし、周囲の友人・知人に聞いても同じ反応を示す方が多かったのも事実です。また、介護の専門家や医療関係者の方にお話をうかがっても、同じような反応をされる方が多いとのこと。

これは、日本が家制度を大切にしてきた、という風土・文化的な背景に基づくものでもあるのかもしれません。

良かれと思って考え、選択しがちでもある親の呼び寄せや地元に戻っての介護ですが、「冷静に判断することが重要」と、多くの方が指摘します。その理由としては、次のような問題が生じる可能性があることが考えられます。

1) 家族間の距離感の変化

「親夫婦」と「子の家族」との程よい距離の付き合いが変わるという点です。何年にも渡って築いてきたお互いの生活スタイルすり合わせることは、非常に難しい面があるのではないでしょうか。

2) 親、または、子の家族の、それぞれが積み上げてきた生活を失う

たとえば、親にとっては慣れ親しんだその土地の文化・風土、ご近所とのつながりの途切れ、かかりつけ医との関係など、子にとっては職場、子どもの学校や進路への影響など、生活基盤や人間関係などが一変することになります。

実質的にかかる費用とその感覚の違い、交通環境含めた治安の違い、言葉や食事の味付けの違いといった問題も起こりえるでしょう。

3) 新しい土地での生活でのストレスが大きい

たとえば、ゴミの出し方一つをとっても地域ごとでルールが異なる場合もあります。このような生活習慣化されているものなどは、一つひとつの変化は小さなものであってもストレスになり、また、蓄積もされやすいと考えられます。

つまりひと言で言えば、介護トラブルの元になりかねないのが、「介護が必要になった親の呼び寄せや地元に戻っての介護」というわけです。

では、日本以外では、親に介護が必要になった場合に、どのような対応をするのでしょうか?

日本がそのモデルを研究している対象として北欧の国フィンランドがあります。フィンランドについては、税金が非常に高い反面、社会福祉制度が充実していることをご存知の方も多いでしょう。

フィンランドにおける介護は、在宅ケアと施設ケアとに大別されますが、できるだけ在宅で暮らせるようにして、施設入所を遅らせるようとする傾向があると言います。

その理由は、意識や考え方として、住み慣れた地域で暮らすことを重視するノーマライゼーションの考え方が一般化し、また、介護が必要な高齢の方々もそれを望んでいること、また、国としても在宅ケアの方が施設ケアよりコストが低いということがあげられます。

しくみや制度面からは、高齢の方は在宅で、各種の介護サービスが受けられたり、費用を補助される生活サービスが受けられたりすることがまずはあげられます。自宅で暮らすことが難しくなった場合は、施設に移ることも可能になっていることなども重要なポイントです。

なお、非常にユニークなのは、高齢の方を家族、親戚、友人などが介護する場合は、介護者が自治体と契約を結び、親族介護給付を受けることができる点です。

ここで注目したいのは、フィンランドの福祉施策面というよりは、自分の人生と福祉施策に対する人々の態度です。「住み慣れた地域で暮らすことを重視する」といった点は、そのまま学べるポイントと考えられますが、親族介護給付については、背景にある考え方を学べるポイントと言えます。

ここから学べるのは給付が云々の話ではなく、「親も子も、独立した個人なのだという考え方が根本にある」という点であり、「家族は物理的な介助そのものよりも、精神的な支援を重視することが大切だ」とされている点です。

「親も子も独立した個人」「家族は精神的な支援を重視する立場」というような考え方は、日本でも少しずつ広がりつつあるという見方ができるかもしれません。と言うのも、既に見た厚労省の調査では、「別居の家族」の割合は12.2%となっているのですが、この割合は増える傾向にあるからです。

もちろん、「別居の家族」が遠距離であるとは言えません。それでも、「同居が当たり前」の時代、つまり、「親に何かあったら自分が面倒をみる」という時代から、「住み慣れた地域で、親には親の人生を全うしてもらいたい」という気持ちを優先させる時代へ移行しつつあるとは言えるのかもしれません。

参考:

厚労省

平成28年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/

平成25年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa13/

平成22年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa10/

国立社会保障・人口問題研究所

フィンランドにおける高齢者ケア政策と高齢者住宅

http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18879305.pdf

独立行政法人日本貿易振興機構

充実した公的福祉制度(フィンランド)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/05000472/05000472_001_BUP_0.pdf

東京経済大学

フィンランドの高齢者ケア(前半)

http://www.tku.ac.jp/kiyou/contents/law/23_24/Akitoshi_Nishishita.pdf

2. 別居型介護、遠距離介護に向けて

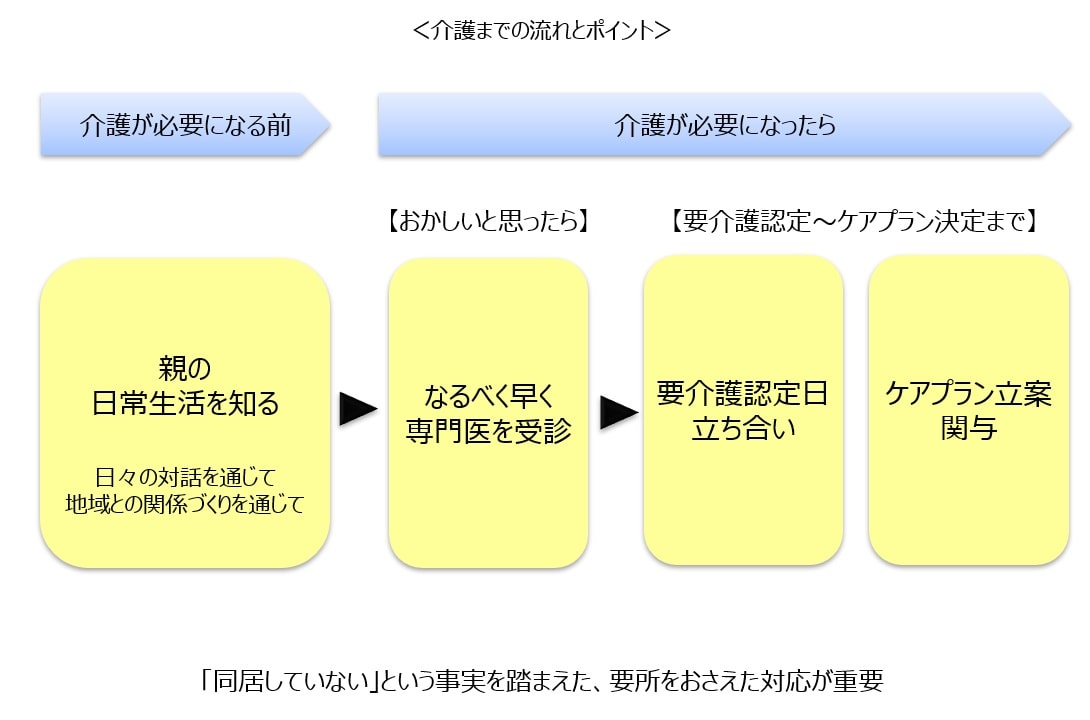

「図-別居型介護、遠距離介護に向けて」

「自分が面倒を見たい」という想いと、「住み慣れた地域で、親には親の人生を全うしてもらいたい」という想い。どちらも大切にしたい想いではありつつ、両立させることは難しいもの。そこに優劣が存在するわけでもないでしょう。

しかし、国が「住み慣れた地域で生活し続けられる」社会を目指すという方向性から考えれば、別居型介護を含む遠距離介護が今後広がっていく可能性は十分考えられます。では、遠距離介護を前提とした場合、介護が必要になる前にしておくべきことにはどのようなことがあるのでしょう?

介護が必要になる前に把握すべきは、何よりも次のような視点で「親の生活を知ること」と考えられます。「介護が必要になる前の基準づくり」と言えるかもしれません。

帰省時などは、親にとっては「晴れの日」でもあると考え、日頃に着目することが重要。その意味で、電話やSNS等を利用して、その日にしたことについて会話したり、睡眠時間や活動量などを聞いたりすると、親の日常を把握しやすくなると言えます。

合わせて帰省時に、賞味期限切れや同じ物が複数ないかといった視点での冷蔵庫のストック状況確認や、掃除や洗濯の状況などを確認すれば、実際とのギャップに気づくきっかけにもなります。

いざという時に連絡が取り合える身近な方、つまり親がご近所づきあいをされている方がいるのは心強いものですし、何よりその方々との関係も踏まえて、親の日常や状況を把握しやすいというメリットがあります。

他にも時間が許せば、親の住む地域の福祉サービスなどを紹介するパンフレット等を入手したり、かかりつけ医や看護師にあいさつしておいたりすることも、地域との関係づくりという意味で有効な手段になると言えるでしょう。

普段の生活を基準に、「何かおかしい」というようなことが起これば、なるべく早く診察を受けることをおすすめします。

たとえば認知症の原因の6割を占めるアルツハイマー型認知症の場合、その症状が見られるようになるころには、相当程度その症状が進行しているとされている一方で、その発見が早ければ早いほど症状の進行を抑制できる可能性が高いと言われていることなどが、早期の受診をおすすめする大きな理由です。

普段会わないからこそ違いに気づきやすい面があるのも事実。遠距離であるからこそのメリットを最大限生かすことが大切だとも言えるかもしれません。

1) 要介護認定を受けるとき

認知症の場合は40歳以上、その他については65歳以上になれば、介護保険サービスを受ける資格を持つことになります。

ただ、介護保険サービスを希望する場合には、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定とは、介護保険サービスの利用を希望する方に対して、「どのような介護支援が、どの程度必要か」を判定するためのしくみです。

まずは、要介護認定を受けたい旨、お住まいの地域の市区町村の福祉課などの窓口に申請することが必要になります。

申請すると、お住まいの地域の各市区町村の認定調査員により、要介護認定を申請された方の心身の状況について、いずれも調査観点となっている行動ができるか、行動に介助が必要か、症状の有無に関する調査が行われます。

なお、調査日には、立ち会われることをおすすめします。

というのも、プライドなどから「普段の様子を見せない」場合が考えられるからです。調査の前に片づけをしたり、おしゃれをしたり、問題があるのに「大丈夫」と答えたり。ある程度身構えてしまうことは仕方がないにせよ、立ち会うことで、普段とは異なる状況になるべくしないことが、適切な要介護認定につながると言えるわけです。

【関連記事】

要介護認定制度 認知症の方を支援する介護保険サービス

https://jlsa-net.jp/kn/ninchi-kaigohoken/

2) ケアプランを決めるとき

要介護認定の調査とその判定を受けると、「要介護度」という形で認定を受けることになります。この「要介護度」は、対象外を除いて大きく2つ、さらに、その中がそれぞれ2つ、5つの、合計7つに分かれています。この7段階ごとに、受けられる介護保険サービスの内容が決まっているのです。

この要介護度が決まると、サービス事業所の選択を経て、担当のケアマネージャーが決まり、ケアプランが作成されることになりますが、このケアプランの決定にも関わることをおすすめします。ケアマネージャーが遠距離介護であることがわかれば、それを考慮したプランを検討することになるからです。

【関連記事】

認知症を患う方を支援する福祉サービス

https://jlsa-net.jp/kn/ninchi-service/

参考:

厚労省

認知症対策

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html

要介護認定

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html

若年性認知症の実態等に関する調査結果の概要及び厚生労働省の若年性認知症対策について

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0319-2.html

厚労省 みんなのメンタルヘルス

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/

Alzheimer’s Association

アルツハイマー病とは

https://www.alz.org/asian/about/what_is_alzheimers.asp?nL=JA&dL=JA

3. 別居型介護、遠距離介護のポイント

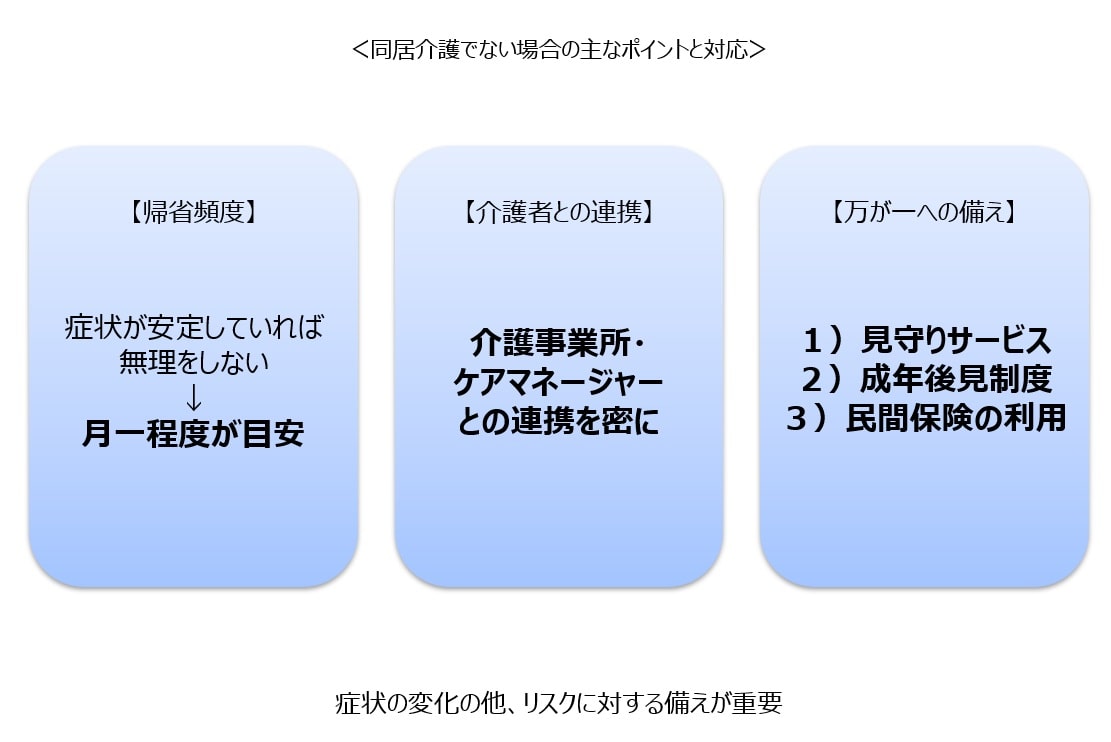

「図-別居型介護、遠距離介護のポイント」

物理的な介護は介護サービスに任せるとはいえ、すべて任せきりというわけには行かないでしょう。先にフィンランドの福祉に学ぶポイントとしても示した通り、ご本人の精神的な支援も欠かせません。また、親に介護の必要度が高まれば高まるほど、子には保護責任が生じる面もあります。

よって、状況が安定しているか否かによる部分もありますが、日々の対話に加え、一定頻度の帰省は必要でしょう。変化を知るという意味で考えれば、月一度程度が望ましいとする専門家もいるようです。

また、そのタイミングも、土日・休日よりは、平日の方が良いと考えられます。地域の公的機関に直接質問・相談などができるからです。

遠距離介護の場合、少なくとも物理的な介護の中心は介護事業所にお願いすることになります。よって、そのサービスを提供する介護事業所や、ケアプランを作成するケアマネージャーとの連携は欠かせないと言えます。

何かあったときの連絡手段や、連携すべき内容などについて、事前に確認しておくとよいでしょう。

生活するということは、事故や犯罪に巻き込まれる可能性も否定できませんし、また、認知症の症状が進行するなどして判断能力が低下することもあるでしょう。そのような万が一に備えておくことも重要と言えます。

要介護度によって介護サービスを受けられる頻度や量などが決まることから、必ずしも毎日、介護サービスを受けられるわけではないでしょう。場合によっては、見守りサービスなどを利用するという方法も考えられます。

住まいを直接訪ねてもらうサービスの他、携帯電話やカメラ、センサーといった電子機器を利用したサービスも多数あります。ただカメラの設置などはプライバシーの問題などもありますので、勝手に取り付けるのではなく、ご本人とよく話し合うことが前提と言えるでしょう。

物の売り買いを含むご自身の財産管理であったり、介護などのサービス利用や施設利用に関する契約を結んだりといった、日々必要となる契約行為を、ご自身で行うことが難しい場合があります。

また、ご自身にとって不利益な内容であっても、よく判断できずに契約を結んでしまったり、いわゆる悪徳商法の被害に遭うなどの恐れがあったりもします。

成年後見制度は、このようなことが起きないよう、保護・支援するしくみです。「成年になった方々のうち、判断能力が不十分な方とその方が行う必要がある契約行為を、うしろに立って支える制度」と言い換えるとわかりやすいでしょう。

成年後見人制度には、認知症などで判断能力が低下してしまっている際、家庭裁判所の判断を踏まえ手続きされる法定後見人制度と、元気なうちに将来に備えて利用でき、自分で選んだ代理人に財産等の管理に関する代理権を与える任意後見制度の、大きくは2つの種類があります。

いずれにしても万が一の備えとして利用できるしくみの一つであると言えるでしょう。

【関連記事】

成年後見制度 精神障害や知的障害、認知症など判断能力が不十分な方を保護・支援する

https://jlsa-net.jp/sks/seinenkouken/

万が一のことは、契約行為に関わる面だけではありません。事故や犯罪の被害者にも加害者にもなりえることは、遠距離介護であれば特に押さえておきたいポイントです。被害者になるケースとしては詐欺被害や事故などが、加害者になるケースとしては自動車事故、器物破損、暴力による傷害行為などが想定されます。

【関連記事】

高齢者を狙った特殊詐欺などによる消費生活トラブルと対策

https://jlsa-net.jp/kn/kourei-trable/

認知症のある方を含む高齢者が加害者となる事件・事故の可能性

https://jlsa-net.jp/kn/nin-kou_kagaisya/

このような万が一の際、ケガなどの治療費や入院費、弁護士費用、損害賠償費用などがかかる場合があり、また、その額が高額になりやすい面もあります。その備えとして、民間の保険を利用することを検討することも必要かもしれません。ただ、今話題の認知症保険の多くは認知症になる前に加入できる保険。

「認知症と診断された後」加入できる民間の保険は、数が非常に少ないという現実があります。それでも、万が一の備えとしては検討したいものと言えるのではないでしょうか。

参考:

内閣府

特集 「高齢者に係る交通事故防止」I 高齢者を取りまく現状

http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html

法務省

成年後見制度 ~成年後見登記制度~

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a3

平成29年版 犯罪白書

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/mokuji.html

平成29年版 犯罪白書の概要

http://www.moj.go.jp/content/001240287.pdf

平成28年版 犯罪白書 (高齢者・障害者犯罪)

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html

平成20年版犯罪白書 第二部 特集「高齢犯罪者の実態と処遇」

http://www.moj.go.jp/content/000010212.pdf

公益財団法人 成年後見センター・リーガルサポート

https://www.legal-support.or.jp/support

日本公証人連合会

任意後見契約

http://www.koshonin.gr.jp/business/b02/

最後に

親が認知症になるなどして介護が必要な方は多くいらっしゃるでしょう。以前は同居が当たり前のように考えられていた面もありますが、今後は別居介護、遠距離介護を選択することが一般的になるのかもしれません。

と言うのも、同居介護を選択した場合のデメリットが非常に大きい面がある他、「親も子も独立した個人」「家族は物理的な介護よりは精神的な支援を重視する立場」といった考え方の広がり、世界標準とも言えるノーマライゼーションの考え方に基づくしくみや制度の整備・進展などがあるからです。

別居介護、遠距離介護に向けてのポイントは、何よりも親の日常を知ること。その日常を基準に変化に気づくことが大切と考えられます。そして、変化に気づいたときには、できるだけ早く診察を受けるよう導くことが重要になります。

また、実際に介護が必要な状況であれば、ポイントポイントでしっかりと関与することも大切。特に要介護認定を受けるタイミング、ケアプランを決めるタイミングなどは、その要所であると言えます。

実際に別居介護、遠距離介護が始まった際には、一定頻度で帰省することもさることながら、その場にいない時のさまざまなリスクに備えることも重要。ご近所にお住いの方々や介護事業所との連携の他、万が一に備え、見守りサービスや成年後見制度の利用、民間の認知症保険の利用を検討することも必要と言えるでしょう。

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。ご参考までご確認ください。

参考:

内閣府

特集 「高齢者に係る交通事故防止」I 高齢者を取りまく現状

http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/features/feature01.html

法務省

成年後見制度 ~成年後見登記制度~

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a3

平成29年版 犯罪白書

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/mokuji.html

平成29年版 犯罪白書の概要

http://www.moj.go.jp/content/001240287.pdf

平成28年版 犯罪白書 (高齢者・障害者犯罪)

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html

平成20年版犯罪白書 第二部 特集「高齢犯罪者の実態と処遇」

http://www.moj.go.jp/content/000010212.pdf

厚労省

平成28年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/

平成25年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa13/

平成22年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa10/

認知症対策

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html

要介護認定

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html

若年性認知症の実態等に関する調査結果の概要及び厚生労働省の若年性認知症対策について

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0319-2.html

厚労省 みんなのメンタルヘルス

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/

国立社会保障・人口問題研究所

フィンランドにおける高齢者ケア政策と高齢者住宅

http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18879305.pdf

独立行政法人日本貿易振興機構

充実した公的福祉制度(フィンランド)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/05000472/05000472_001_BUP_0.pdf

公益財団法人 成年後見センター・リーガルサポート

https://www.legal-support.or.jp/support

日本公証人連合会

任意後見契約 http://www.koshonin.gr.jp/business/b02/

東京経済大学

フィンランドの高齢者ケア(前半)

http://www.tku.ac.jp/kiyou/contents/law/23_24/Akitoshi_Nishishita.pdf

Alzheimer’s Association

アルツハイマー病とは

https://www.alz.org/asian/about/what_is_alzheimers.asp?nL=JA&dL=JA

この記事へのコメントはありません。